|

Aomori Prefectural Ajigasawa High School |

〒038-2761 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字小夜72 |

| 青森県立鰺ヶ沢高等学校 | TEL 0173-72-2106 / FAX 0173-72-2510 |

| 令和7年度 | |

| 「~花開け~ 個性で色づく種をまく」 |

|

Aomori Prefectural Ajigasawa High School |

〒038-2761 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字小夜72 |

| 青森県立鰺ヶ沢高等学校 | TEL 0173-72-2106 / FAX 0173-72-2510 |

| 令和7年度 | |

| 「~花開け~ 個性で色づく種をまく」 |

西北地区の7つの高校の「総合的な探究の時間(あおもり創造学)」や「課題研究」等で行われている特色ある研究の成果をオルテンシア(五所川原市)で発表しました。

青森県内の45校の高校生が一堂に会し、「あおもり創造学」の活動について、ホテル青森(青森市)でも発表しました。

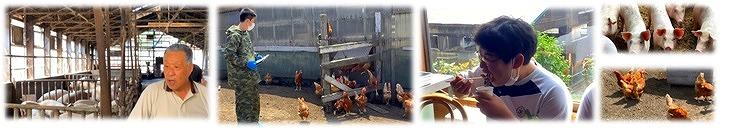

① 長谷川自然牧場

【生徒の感想】

【生徒の感想】

鰺ヶ沢町の基幹産業である畜産業では乳牛への餌やり体験、農業では鰺ヶ沢町の特産品であるアスパラガスの収穫体験とそれぞれの分野のインタビュー調査等を実施し、その魅力や課題を発見しました。

① ABITANiAジャージーファーム 牛への餌やり体験

② 川田農園 アスパラガス収穫体験

【生徒の感想】

【生徒の感想】

鮮魚(鰺・メバル・鯛・ヒラメ etc・・)調理体験

午前の釣り体験では生徒は1匹も釣れませんでしたが、鰺ヶ沢町漁業協同組合様からアジやメバル,鯛、ヒラメなどの鮮魚をいただき、生徒全員で3枚におろす体験をしました。魚のさばき方を鰺ヶ沢町漁業協同組合の蝦名様、生駒様、松山様に教えていただきながら、生徒は見よう見まねで挑戦しました。魚を3枚におろしたことがない生徒ばかりで最初は大変苦戦していましたが、調理した魚をムニエル、煮付け、フライなど、生徒が食べたい調理方法で料理し試食しました。普段、魚をあまり食べない生徒も「自分達で作った料理はどれも美味しかった」と大絶賛していました。

鰺ヶ沢高校に入学してまだ4日。今年度の新入生28名が挑戦する“あおもり創造学”「鰺ヶ沢みらい探究」のオリエンテーションを行いました。出身市町村ごとのグループに分かれて、自分が住んでいる地域の良い所、悪い所をあげ、整理して発表しました。それぞれの地域の良い所を維持していくためには、人口減少を食い止めることが大切だという意見が出されました。

自分たちが住んでいる市町村の人口の推移から、2050年、現在の高校1年生が42歳になった頃の人口割合を分析しました。超高齢化社会の到来により、働き盛りの生産年齢者が支えなければならない高齢者が増える現実を実感し、誰かが地域の課題を解決するだろうではなく、「自分たちの地域は自分たちが守っていかなければならない」と考えるようになりました。今後、生徒は鰺ヶ沢町の基幹産業から興味関心のある分野の課題解決に向けて調査を進めていくことになります。

クリックするとパンフレットが御覧になれます